Se si esaminano i risultati dei controlli produttivi delle bufale in lattazione si è colpiti da indicatori di segno opposto: la produzione media degli allevamenti è rimasta pressoché stazionaria, ma nel frattempo è stato notevole l’incremento produttivo dei singoli allevamenti o delle cosiddette “regine”. Ciò da un lato trova spiegazione nel fatto che vi è stato un incremento numerico dei capi allevati e dall’altro, che, nelle aziende gestite con elevata professionalità, cominciano a dare frutto i piani di miglioramento genetico e l’adozione di tecniche innovative di riproduzione.

Pertanto quelle problematiche legate al diffondersi di dismetabolie, o comunque di patologie nella cui eziologia un ruolo rilevante è riconosciuto ai piani di alimentazione, fino a qualche tempo fa monopolio della bovinicultura da latte, cominciano ad assumere rilevanza anche nell’allevamento bufalino. Da qui la necessità di migliorare le conoscenze sul ruolo che fattori quali i trattamenti tecnologici subiti dagli alimenti oppure alcune sostanze in grado di modulare il microbismo ruminale, hanno nel regolare e migliorare le caratteristiche fermentative di proteine e di carboidrati.

L’allevamento bufalino in Italia, specie nel Mezzogiorno, grazie al migliorato management e all’introduzione di innovazioni tecnologiche, rappresenta una realtà produttiva in continua evoluzione.

La bufala, rispetto alla bovina, ha una minore capacità di ingestione, così che già a livelli produttivi superiori alla media, diventa complesso fornire razioni in grado di coprire i fabbisogni dell’animale, specie nei primissimi mesi di lattazione. A tale fine, oltre a prestare attenzione alla fermentescibilità dei carboidrati e alla degradabilità delle proteine, alla composizione e alla struttura fisica della dieta e alla modalità di somministrazione della stessa, si è andato sperimentando l’impiego di additivi in grado di modulare le fermentazioni ruminali. Tra quest’ultimi, hanno suscitato particolare interesse quelli di origine microbica, definiti per la loro modalità di azione probiotici, dei quali i più studiati sono rappresentati dalle colture o dagli estratti di fermentazione del Saccaromyces cerevisae e dell’Aspergillus oryzae.

Diversi autori hanno segnalato che l’addizione degli estratti di fermentazione di A. oryzae e di colture di S. cerevisiae, alla dieta dei ruminanti, determina aumento della digeribilità della sostanza secca, delle proteine grezze, della cellulosa grezza e delle emicellulose, oltre ad un incremento della produzione del latte.

I risultati segnalati, da non pochi altri autori, pongono invece in dubbio l’efficacia di questi probiotici. In particolare, alcuni riportano che con l’impiego di un estratto di fermentazione di A. oryzae non risultavano variazioni della digeribilità della cellulosa grezza, altri, in pecore alimentate con razioni additivate con estratto di fermentazione di A. oryzae, hanno notato modificazioni della velocità ma non della fermentescibilità ruminale della cellulosa, mentre altri ancora erano dell’opinione che la gran parte dei probiotici non modificavano l’utilizzazione digestiva degli alimenti.

In uno studio condotto su bovine in asciutta, l’A. oryzae mostrava di modificare, in maniera trascurabile, la degradabilità ruminale dell’NDF, l’ingestione di alimento, la digeribilità della cellulosa grezza e la sintesi di proteine microbiche e non aveva alcuna influenza sulla produzione di latte.

La contraddittorietà dei risultati, legata probabilmente alla variabilità delle condizioni in cui sono state condotte le sperimentazioni (lo stadio della lattazione, il livello produttivo, i criteri di razionamento, il valore energetico e proteico delle diete utilizzate e il management aziendale), e alla scarsità dei contributi sull’argomento relativi alla bufala, hanno suggerito di studiare le modificazioni indotte dalla somministrazione di estratti di fermentazione di Aspergillus oryzae sulla produzione di latte e sul contenuto in grasso, proteine, lattosio e urea, durante le diverse fasi di lattazione, nella bufala mediterranea italiana.

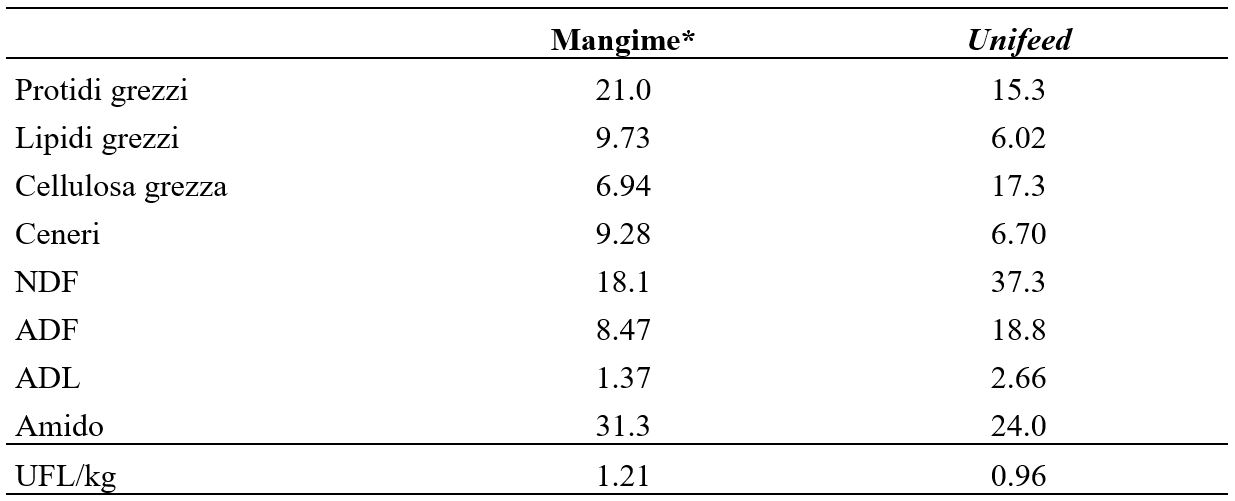

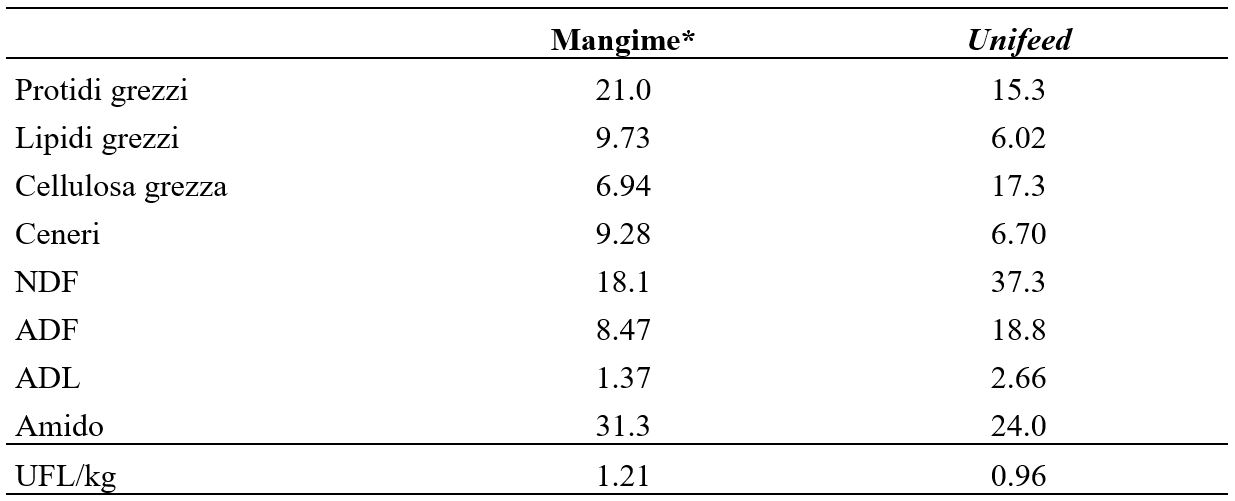

L’indagine è stata condotta su ventotto bufale pluripare allevate in un’azienda bufalina sita nel comprensorio di Salerno. Gli animali sono stati suddivisi in due gruppi (C:controllo; T:trattato), il più possibile omogenei per produzione giornaliera e composizione del latte: kg 17.7 vs 17.7; percentuale di grasso 8.23 vs 8.52; percentuale di proteine 4.45 vs 4.32, rispettivamente per i soggetti dei gruppi C e T. Agli animali è stato somministrato, in ragione di 22 kg di ss/capo/d, un unifeed costituito (% sulla ss) da: silomais (37.5%), mangime composto integrato (43.9%) e paglia d’orzo (18.6%). Al mangime composto integrato somministrato al gruppo T è stata addizionata (20 g/kg) una premiscela del commercio contenente, in ragione del 7%, un estratto di fermentazione di Aspergillus oryzae, così da fornire ad ogni soggetto circa 15.4 g/d di principio attivo. Nell tabella 1 riportiamo le caratteristiche chimico-nutrizionali del mangime composto integrato e dell’unifeed somministrato.

Tabella 1 – Composizione chimica (% ss) e valore nutritivo (UFL/kg s.s.) del mangime composto integrato e dell’unifeed.

* Costituenti del mangime (% t.q.): Farinaccio (24.4), Mais (15.0), Soia int. (13.0); Soia f.e (11.0)., Polpe di barbabietola (9.0), Orzo (8.0), Grassi by-pass (4.4), Frumento (4.0), Expeller di cocco (4.0), Glutine (2.0), Fosfato monocalcico (0.71), Integratore vitaminico-minerale (2.4), Carbonato di calcio (1.0); Sodio bicarbonato (1.6).

La sperimentazione ha riguardato l’intera lattazione che è stata suddivisa in 5 intervalli (A: <50 gg; B: 51-100gg; C: 101-150 gg; D: 151-200gg; E:>200).

Poiché in tutti i controlli effettuati sono state sempre osservate maggiori produzioni medie individuali nelle bufale del gruppo T, che hanno hanno fornito costantemente titoli in grasso del latte lievemente più elevati e percentuali di proteine alquanto più basse, si è preferito riportare, in tabella, i risultati (m ± ds) relativi ai controlli individuali effettuati nei 5 intervalli. È evidente, tra l’altro, che soltanto operando in tal modo alcune differenze tra le medie hanno assunto significatività statistica per effetto dell’elevato numero di osservazioni.

Con cadenza quindicinale, è stata controllata la produzione di ciascun animale e sono stati prelevati campioni individuali di latte rappresentativi delle due mungiture giornaliere, sui quali sono state eseguite le seguenti determinazioni: contenuto percentuale di grasso, proteine, lattosio e di contenuto di urea (mg/100 ml).

La produzione di latte, corretta per grasso e proteine (FPCM: 4% di grasso e 3.1% di proteine), è stata calcolata mediante l’equazione messa a punto da Di Palo R. (1992).

Per il monitoraggio del profilo metabolico degli animali sono stati determinati, all’inizio, a metà ed alla fine del periodo sperimentale, i contenuti di: urea, GOT, GPT, γGT, proteine totali, albumine, α1-globuline, α2-globuline, β-globuline e γ-globuline.

La produzione media giornaliera è risultata più elevata nelle bufale che avevano ricevuto l’estratto di fermentazione di Aspergillus oryzae (kg 17.5 vs 16.4; P<0.05). Inoltre, la differenza tra i tenori in grasso del latte dei due gruppi, esistente all’inizio della prova (8.23% gruppo C vs 8.52% gruppo T), ha presentato una lieve accentuazione (9.06% vs 9.49%); quella tra le concentrazioni proteiche è rimasta invece pressoché immutata. Se consideriamo la produzione media giornaliera nei singoli intervalli, nella prima fase della lattazione, essa è risultata essere superiore nel gruppo C rispetto a T (tabella 2); dopo il 100mo giorno di lattazione le produzioni si sono sovrapposte.

Tabella 2 – Produzione media giornaliera, contenuto in grasso, proteine e lattosio del gruppo C e T negli intervalli di tempo considerati.

La produzione lattea giornaliera, espressa in FPCM, è risultata essere notevolmente più elevata nelle bufale del gruppo T (kg 30.8 vs 28.2; P<0.01). Per quanto concerne l’andamento nei singoli intervalli, essa ha mostrato un andamento analogo rispetto alla produzione di latte, e la differenza è risultata significativa nell’intervallo 50-100 gg (22.64 vs 18.83 per il gruppo C e quello T rispettivamente, P<0.01). Il gruppo trattato ha presentato, nell’intervallo 100-150 gg, valori maggiori di FPCM (17.43 vs 18.24 rispettivamente per il gruppo C e T) non raggiungendo, però, la significatività statistica. Il diverso andamento della produzione, nella lattazione, ha contribuito alla non significatività delle differenze produttive. Infatti, il gruppo C ha mantenuto livelli più alti nei primi 100 gg di lattazione, successivamente, però, le differenze si sono annullate, mostrando altresì una maggiore persistenza nel gruppo T.

Il tenore in grasso del latte è risultato maggiore nel gruppo T rispetto al gruppo C anche pur non raggiungendo mai livelli di significatività statistica. Le concentrazioni proteiche, in entrambi i gruppi, sono risultate pressoché costanti, ed il contenuto di lattosio non ha mostrato variazioni di rilievo per effetto del trattamento.

La concentrazione di urea è risultata essere, nei singoli intervalli, sempre significativamente superiore (P<0.05) nel gruppo T rispetto al gruppo C, tranne che nella fase iniziale della lattazione dove il gruppo C ha mostrato valori significativamente più elevati (P<0.05). Le concentrazioni di urea, notoriamente più elevate nel latte di bufala rispetto a quello vaccino, sono apparse elevate nei campioni di entrambi i gruppi (57.6 mg/100 ml, gruppo C vs 59.02 gruppo T); tali valori vanno comunque riferiti all’alto contenuto di proteine grezze della dieta somministrata, più alte nel gruppo che ha ricevuto il probiotico. Inoltre, va ricordato che il bufalo ha la capacità di trasformare l’azoto in urea consentendo alla microflora ruminale di utilizzarla per la propria biosintesi, senza che vi sia alcuna alterazione epatica. Quest’ultima considerazione è stata confermata dai valori del profilo metabolico.

Tabella 3 – Valori dei parametri ematochimici.

a, b: P<0.0

Le differenze tra i valori di urea nel sangue più alti nel gruppo T hanno assunto significatività statistica solo nella fase finale della lattazione. Nella tabella 4 vengono riportati il valore del pH ruminale, il contenuto in ammoniaca, la quantità totale di AGV e la percentuale dei singoli AGV. Il pH ruminale non ha subito alcuna modificazione. Il maggior contenuto di urea, di acido isobutirrico, valerianico ed isovalerianico trova giustificazione nell’eccessivo tenore proteico della dieta.

La quantità totale di AGV è maggiore nel gruppo T rispetto al gruppo C, mentre i rapporti percentuali dei singoli acidi grassi volatili non sono risultati modificati.

Tabella 4 – pH del liquido ruminale; concentrazione di N-NH3; AGV totali (mmol/l); % dei singoli AGV.

Possiamo supporre, in considerazione dei risultati ottenuti in questo studio, che la somministrazione di A. oryzae ha comportato, in questa indagine sperimentale, una depressione non significativa della produzione di latte nei primi 100 gg di lattazione, da correlare, verosimilmente, alle modificazioni dei tempi di ritenzione degli alimenti nel tratto intestinale ed alle caratteristiche di degradabilità, e quindi di assorbimento, degli alimenti stessi. Va rilevato, altresì, che la maggiore persistenza della lattazione negli animali trattati, ha reso trascurabile la differenza di produzione tra i gruppi.

Fonte: https://www.ruminantia.it/somministrazione-di-aspergillus-oryzae-a-bufale-in-lattazione-effetti-sulle-caratteristiche-quanti-qualitative-del-latte/

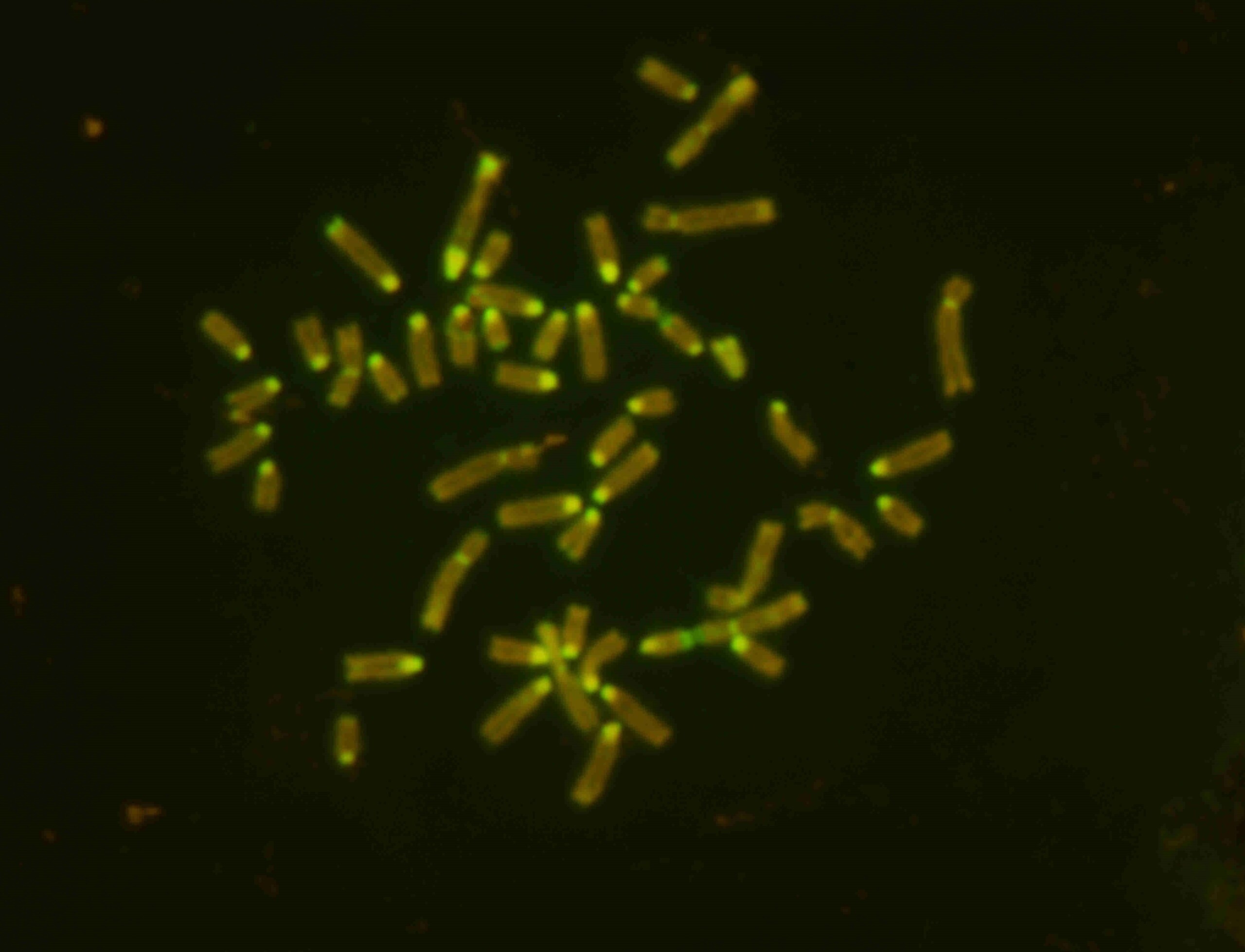

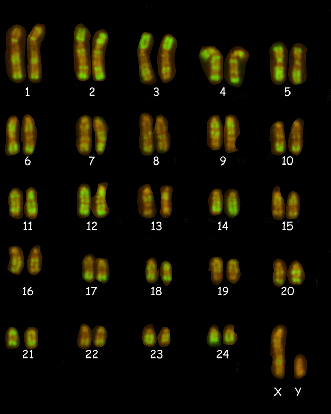

n’antica razza autoctona che ha più volte rischiato l’estinzione nei secoli scorsi è il suino nero lucano, specie oggi tornata in auge grazie alla passione di pochi allevatori e di alcune associazioni, in virtù delle caratteristiche di rusticità e resistenza a talune patologie, alla possibilità di essere allevate allo stato semi-brado e alla qualità delle sue carni da cui si ottengono prodotti tipici particolarmente apprezzati per genuinità, gusto ed ecosostenibilità. Uno studio condotto presso l’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam) di Napoli, pubblicato sulla rivista scientifica Reproduction in Domestic Animals, ha consentito di individuare un gruppo di suini portatori di un’anomalia cromosomica, la traslocazione reciproca (rcp). “Questo tipo di anomalia è piuttosto comune nella specie suina”, spiega Viviana Genualdo del Cnr-Ispaam, “soprattutto quando non vi è stata una selezione genetica forte da parte dell’uomo e in special modo nelle razze autoctone. Infatti, essa non comporta la variazione del numero di cromosomi, ma solo il riarrangiamento del materiale genetico, con il risultato di soggetti fenotipicamente normali che possono maggiormente generare gameti sbilanciati, causa di aborti spontanei o embrioni con anomalie”.

n’antica razza autoctona che ha più volte rischiato l’estinzione nei secoli scorsi è il suino nero lucano, specie oggi tornata in auge grazie alla passione di pochi allevatori e di alcune associazioni, in virtù delle caratteristiche di rusticità e resistenza a talune patologie, alla possibilità di essere allevate allo stato semi-brado e alla qualità delle sue carni da cui si ottengono prodotti tipici particolarmente apprezzati per genuinità, gusto ed ecosostenibilità. Uno studio condotto presso l’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam) di Napoli, pubblicato sulla rivista scientifica Reproduction in Domestic Animals, ha consentito di individuare un gruppo di suini portatori di un’anomalia cromosomica, la traslocazione reciproca (rcp). “Questo tipo di anomalia è piuttosto comune nella specie suina”, spiega Viviana Genualdo del Cnr-Ispaam, “soprattutto quando non vi è stata una selezione genetica forte da parte dell’uomo e in special modo nelle razze autoctone. Infatti, essa non comporta la variazione del numero di cromosomi, ma solo il riarrangiamento del materiale genetico, con il risultato di soggetti fenotipicamente normali che possono maggiormente generare gameti sbilanciati, causa di aborti spontanei o embrioni con anomalie”.